システム運用・保守とは?

みなさん、こんにちは。Enlytの久保です。

現代のビジネスにおいて、ITシステムはまさに企業の「心臓」とも言える存在です。システムの安定した運用がビジネスの成功を左右する一方で、システム障害が発生すれば莫大な損失や信用失墜を招く可能性があります。しかし、システムを常に最良の状態で保つための「システム運用保守」は、想像以上に複雑でコストのかかる作業です。特に、ハードウェアやソフトウェアの更新、OSのアップデートなどによるトラブルが発生するたびに、その対応に追われている管理者の方も少なくないのではないでしょうか。

では、そのような重要な業務をどのように効率化し、最適な形でに進めるべきでしょうか?

実は、「システム運用保守」を外部に委託することで、これらの問題を大きく解決できる可能性があります。本記事では、「システム運用保守」の基礎知識から外部委託のメリット・デメリット、更に委託時に注意すべきポイントまでを解説します。システム管理者が最良の選択をするためにぜひ参考にしてください。

目次

システム運用保守とは?

「システム運用保守」とは、企業や組織のITシステムを安定して稼働させ、障害が発生した際には速やかに対応・修復するための一連の業務を指します。この業務は大きく「運用」と「保守」の2つに分かれます。それぞれの役割や目的には違いがありますが、どちらもシステムの安定性や継続的な運用を支えるために欠かせないものです。

システム運用とは?

「システム運用」は、システムが日常的に安定して動作し続けることを目的とした業務です。具体的には、次のような業務です。

- サーバーやネットワークの監視

- データバックアップの管理

- ユーザーのアカウント管理

- セキュリティパッチの適用

- 定期的なシステムメンテナンスなどを行います。

これらにより、システムが止まらず、常に正常に稼働できる状態を維持することができています。

システム保守とは?

一方で、「システム保守」は、システムに何らかの問題が発生した際に迅速に原因を特定し、修復・復旧を行いシステムを正常な状態に戻すことを目的とした業務です。例えば、以下のような業務対応が求められます。

- ハードウェアやソフトウェアの故障の原因特定

- セキュリティ侵害の原因特定

- ハードウェア交換やソフトウェアの再設定

- バグの修正

このようにシステム保守の目的は、障害がビジネスに与える影響を最小限に抑えることです。

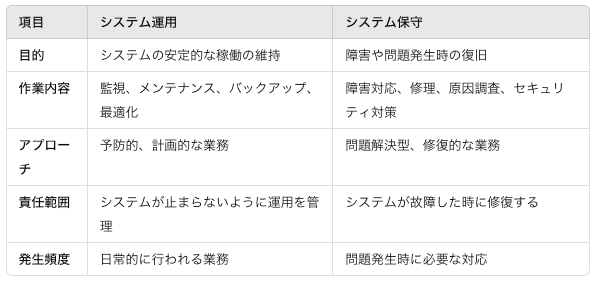

運用と保守の目的と役割の違い

システム運用とシステム保守はどちらもシステムを適切に維持するために必要ですが、その目的と役割には明確な違いがあります。

– 運用の目的は、システムが問題なく動き続けるようにすることです。

日常的なメンテナンスや監視作業を通じて、トラブルの発生を事前に防ぐ「予防的」な役割を果たしています。

– 保守の目的は、システムに障害が発生した際に、その問題を早急に修正し、復旧させることです。

保守は、運用中に起こりうるトラブルに対して「事後的」に対応する役割を持っています。

運用は「システムを止めないこと」に重きを置き、保守は「システムを早く復旧させること」が中心です。企業や組織が安定してITシステムを活用するためには、これら2つの業務をバランスよく実施し、システムの健全性を常に確保することが求められます。

まとめると、システム運用保守はITシステムの継続的な安定運用を支えるために不可欠な業務であり、システムの「運用」と「保守」の両面で、システムの安定性と信頼性を確保することがその主な役割となります。

システム運用とは?

続いて、システム運用に求められる事と、運用に必要なスキルや具体的なタスクについて解説していきます。

システム運用に求められる業務

システム運用では、ITシステムのパフォーマンスの維持と安定性の確保を重視します。この業務は、システムが日々の業務に不可欠であり、24時間365日稼働し続ける必要がある場合も多いため、細心の注意を払い、計画的なメンテナンスや監視が求められます。

主な業務としては、以下のようなタスクが挙げられます。

– システム監視:

サーバー、ネットワーク、アプリケーションなどのパフォーマンスや稼働状況をリアルタイムで監視し、異常がないかを確認します。異常が発生した際には、即座にアラートが出され、迅速な対応が求められます。監視には専用のツールやソフトウェアを使用することが多く、問題が大きくなる前に発見することができます。

– メンテナンス:

定期的なメンテナンスを行い、ハードウェアやソフトウェアが最新の状態で、かつ最適なパフォーマンスを維持できるようにします。これには、セキュリティパッチの適用、ソフトウェアのバージョンアップ、ハードウェアの点検や交換が含まれます。

– バックアップ管理:

システム障害やデータ破損に備え、定期的にデータのバックアップを取得し、その保存と管理を行います。データの消失は企業にとって大きな損失となるため、バックアップは非常に重要な業務です。

– ユーザーアカウント管理:

社員や外部パートナーがシステムにアクセスするためのアカウントや権限を適切に管理します。これにより、セキュリティを確保しつつ、必要な人が適切なリソースにアクセスできるようにします。

– トラブルシューティング:

日常的な業務の中で、システムに小さな不具合や障害が発生することは避けられません。システム運用者は、これらの問題を迅速に解決し、システムがスムーズに動作し続けるようにします。

システム運用に必要なスキルやタスク

システム運用を行うためには、専門的なスキルや知識が必要です。以下に、システム運用に求められる主なスキルやタスクを紹介します。

1. 技術的な知識:

– サーバーやネットワークに関する知識:

サーバーやネットワークの構築や運用に関する知識が不可欠です。システムの稼働状況を理解し、問題が発生した場合にその原因を迅速に特定できる能力が求められます。

– オペレーティングシステム(OS)に関する知識:

Windows、Linux、UnixなどのOSに精通し、それぞれの運用やメンテナンスの方法を理解していることが重要です。OSのアップデートやパッチの適用は日常的に行うため、これらのプロセスに精通している必要があります。

2. 監視ツールや運用自動化ツールの活用:

– システム監視ツール(Zabbix、Nagios、Datadogなど)や運用自動化ツールを活用して、手動の作業を減らし、効率的に運用を行うスキルが必要です。これにより、問題発生時には迅速に対応ができるだけでなく、予防的な対策も可能になります。

3. トラブルシューティングスキル:

– 障害が発生した際に、迅速に原因を特定し、適切な対応策を講じる能力が必要です。このスキルには、問題解決能力や論理的な思考が求められ、トラブルの規模や影響度を即座に判断し、必要な対策を講じる力が重要です。

4. コミュニケーション能力:

– システム運用は他部署との連携が不可欠です。たとえば、IT部門だけでなく、営業部門やマーケティング部門とも連携してシステムが円滑に利用されるように調整する必要があります。また、外部ベンダーや技術サポートとのやり取りも頻繁に発生するため、効果的なコミュニケーション能力が求められます。

5. ドキュメント作成能力:

– システムの運用手順やメンテナンス手順をドキュメントとして正確に記録する能力が必要です。これにより、後から参照する際や、他の担当者への引き継ぎがスムーズに行えるようになります。

システム運用の具体的なタスク

– システムの定期メンテナンスの計画と実施

– 障害発生時の初期対応とエスカレーション

– システム性能の監視と最適化

– セキュリティ更新とリスク管理

– 日常的なシステムの監視とログの分析

システム運用は、多岐にわたるタスクと深い専門知識を要する業務です。適切に運用が行われることで、システムのダウンタイムを最小限に抑え、企業が安心して業務を進めることが可能となります。

システム保守とは?

以下にシステム保守の詳細な説明と、運用に必要なスキルや具体的なタスクについて解説します。

システム保守に求められる業務

システム保守の主な目的は、障害やエラーが発生した際に迅速かつ的確に対応し、システムを復旧させることです。具体的には、以下のような作業を行います。

1. 障害の診断:

障害やエラーが発生した場合、まずその原因を特定することが最初のステップです。システムのログやエラーメッセージを解析し、どの部分に問題があるのかを迅速に判断します。原因がハードウェアなのか、ソフトウェアなのか、あるいはネットワークの問題なのかを判別することが重要です。

2. 問題の解決と修理:

問題の原因が特定できたら、それに応じた修理や修正作業を行います。ハードウェアの交換や修理、ソフトウェアのバグ修正、設定の変更、再インストールなどが含まれます。必要に応じて、外部のベンダーに連絡して対応を依頼することもあります。

3. 復旧作業:

問題が解決された後、システムを元の状態に戻すための復旧作業を行います。これは、データのリストアやサービスの再起動、ユーザーの再接続の確認など、ビジネスが通常通りに稼働できる状態にするプロセスです。

4. 再発防止策の実施:

同じ障害が再び発生しないように、原因の分析結果を元に再発防止策を講じます。例えば、ソフトウェアのバージョンアップ、セキュリティパッチの適用、システム設定の見直しなどが再発防止策に含まれます。

5. 定期的なメンテナンス:

保守作業の一環として、定期的にシステムの健康状態を確認し、問題が発生する前に対処する予防的な保守も行います。これには、ハードウェアの診断やソフトウェアのアップデート、システム設定の調整などが含まれます。

システム保守に必要なスキル

システム保守を担当するエンジニアには、以下のスキルや知識が求められます。

1. トラブルシューティング能力:

システムに何らかの問題が発生した際、その原因を素早く特定し、的確な対応を行うためのトラブルシューティングスキルは、保守エンジニアにとって最も重要なスキルです。システムのログを解析したり、問題の再現を試みたりすることで、問題の根本的な原因を見つける能力が求められます。

2. ハードウェアとソフトウェアの知識:

システムは、ハードウェアとソフトウェアの複雑な組み合わせによって構成されています。そのため、保守担当者は、サーバーやネットワーク機器などのハードウェアの知識だけでなく、オペレーティングシステム(OS)やアプリケーションソフトウェアに関する深い理解が必要です。

3. ネットワークの知識:

システム保守の多くはネットワークに関連した問題も含まれるため、TCP/IP、DNS、ファイアウォールなどのネットワークの基礎知識は欠かせません。特に、インターネット接続や内部ネットワークの問題を迅速に診断し、解決する能力が重要です。

4. セキュリティに関する知識:

サイバー攻撃やウイルス感染などのセキュリティインシデントに対応するためには、最新のセキュリティ対策や技術に関する知識も求められます。システムに脆弱性が発見された場合、すぐにパッチを適用したり、セキュリティ設定を見直したりする対応が求められます。

5. コミュニケーション能力:

保守作業はシステムユーザーや他の技術者、ベンダーとの連携が欠かせないため、問題を的確に伝え、迅速な対応を促すためのコミュニケーション能力も重要です。また、ユーザーに対して問題の状況や解決方法を説明する力も求められます。

システム保守の具体的なタスク

システム保守では、次のようなタスクが日々行われます。

1. 障害対応:

障害が発生した場合、システムのログやモニタリングツールを使って原因を特定し、迅速に修理や修正を行います。これには、ハードウェアの交換やソフトウェアのバグ修正、再設定が含まれます。

2. データの復旧:

障害やエラーが原因でデータが破損または失われた場合、バックアップデータを使って復旧を行います。データベースの復旧やシステムファイルの再構築が典型的な例です。

3. ソフトウェアの更新とパッチ適用:

新たな脆弱性が発見された場合や、新機能がリリースされた場合、システムに適切なアップデートやパッチを適用します。これは、システムのセキュリティとパフォーマンスを向上させるために欠かせない作業です。

4. ハードウェアの保守:

サーバーやネットワーク機器などのハードウェアの定期的な点検を行い、問題が発生する前に必要な修理や交換を行います。

5. 予防保守:

問題が発生する前に予防的なメンテナンスを実施することで、システムのダウンタイムを最小限に抑えます。予防保守では、システムの負荷分散の見直しや、過剰なリソース消費の原因を解消することも含まれます。

システム保守は、システムの安定稼働を支えるために必要不可欠な業務です。障害発生時の迅速な対応と復旧が求められるだけでなく、システムの健全性を保つための予防的な措置も含まれます。これらの作業を適切に実行するためには、広範な技術知識と高いトラブルシューティング能力が必要です。また、コミュニケーション能力も重要で、他の部門や外部ベンダーとの連携が円滑に進むようサポートすることが求められます。

運用と保守の主な違い

システム運用と保守の違いは、主にその目的とアプローチの違いにあります。

– 予防的 vs. 修復的

運用はシステムの問題を未然に防ぐための予防的な作業が中心です。定期的なメンテナンスや監視がその代表です。一方、保守は問題が実際に発生した場合の修復が主な業務です。

– 日常業務 vs. 非日常業務

運用は日常的に継続して行われる業務ですが、保守は問題が発生した時に必要な非日常的な対応が求められます。

– 影響範囲の管理:

運用はシステムが安定して稼働するよう、長期的な視点での管理が重要です。これに対し、保守は問題解決を迅速に行うことで、ダウンタイムを最小限に抑え、ビジネスへの影響を軽減することが目標です。

システム運用保守それぞれの責任範囲

– システム運用の責任範囲

システムが予定通りに動作し続けることを保証するため、運用チームは事前に障害や問題が発生しないようにリスクを低減するための様々な予防策を講じます。また、システムのパフォーマンスが最適であることを確認し、安定したサービス提供を維持します。

– システム保守の責任範囲

システム保守は、発生した問題を最小限の影響で解決し、システムを迅速に復旧させることに重きを置きます。また、問題発生後の再発防止策を提供する責任もあり、システムの改善提案も求められます。

システム運用と保守は、どちらも企業がITシステムを効果的に利用し続けるためには欠かせない要素です。運用はシステムが問題なく日常的に稼働するように監視とメンテナンスを行い、保守は問題が発生した場合に素早く対応し、復旧することにフォーカスします。これらの業務を適切に管理することで、企業はダウンタイムを最小限に抑え、システムの信頼性を向上させることが可能です。

システム運用保守の重要性

システム運用保守は、企業が日々の業務を円滑に進め、安定的に成長するために欠かせない要素です。現代の企業活動は、ほぼ全ての部門でITシステムに依存しており、顧客管理、財務、製造、販売、在庫管理など、業務全般を支える基盤としてシステムが稼働しています。したがって、システムのトラブルやダウンタイムは、企業の活動に深刻な影響を及ぼす可能性があり、運用保守の重要性が一層強調されています。

システム障害が企業に与える影響

システム障害は、企業の生産性、信頼性、収益に直結するため、その影響は多岐にわたります。具体的な影響について解説をしていきます。

1. 業務の停止と生産性の低下

主要なシステムが停止した場合、従業員が業務を遂行できなくなり、生産性が急激に低下します。たとえば、在庫管理システムがダウンすれば、商品出荷が遅れ、顧客満足度が低下する可能性があります。特に、オンラインショッピングやデジタルサービスを提供する企業にとっては、サービスが利用できない期間は直接的な売上の損失につながります。

2. 収益の損失

システムのダウンタイムは、直接的な収益の損失を引き起こします。たとえば、金融機関のトレーディングシステムが停止すると、リアルタイムで取引が行えなくなり、機会損失が発生します。また、顧客に対する信頼性を損なう結果、将来的な収益にも悪影響を及ぼす可能性があります。

3. 顧客満足度の低下とブランドイメージの損傷

システム障害が顧客に対して重大な影響を及ぼす場合、顧客満足度が低下し、ブランドイメージに悪影響を与えます。例えば、オンラインバンキングやeコマースサイトが数時間にわたって利用できない場合、顧客は代替のサービスに流れてしまう可能性が高まります。特に、競争が激しい市場においては、システムの信頼性が他社との差別化要因となります。

4. データ損失とセキュリティリスク

システム障害がデータの損失やセキュリティの脆弱性に関連する場合、その影響は非常に深刻です。顧客情報やビジネスにおける重要なデータが消失したり、不正アクセスされるリスクが増大し、法的な問題や罰金、社会的な信用失墜につながる可能性があります。

システム運用保守がなぜ事業の成長と安定に不可欠か

企業が持続的に成長し、競争力を維持するためには、システムが常に正常に稼働し、トラブルや障害に迅速に対応できることが不可欠です。システム運用保守は、事業の安定と成長を支えるために、次のような重要な役割を果たします。

1. 業務の継続性を確保する

システム運用保守は、システムがダウンせず、24時間365日安定して稼働することを目的としています。特に、ビジネスにおいては、どのタイミングでシステムトラブルが発生しても迅速に対応し、業務に支障が出ないようにすることが重要です。継続的なメンテナンスと監視により、システムのダウンタイムを最小限に抑えることで、ビジネスの流れを途絶えさせないことができます。

2. コスト削減と効率化

適切な運用保守により、予防的なメンテナンスや早期のトラブル検出が可能となり、システム障害による大きなトラブルを未然に防ぐことができます。これにより、システムの故障やデータ損失によって発生する多額の修理費用や、トラブル対応にかかる時間を削減することが可能です。また、システムの効率的な稼働を維持することで、業務全体の効率化にもつながります。

3. セキュリティリスクの低減

サイバー攻撃やセキュリティ脅威は年々高度化しており、システムの脆弱性をつく攻撃も増加しています。運用保守を適切に行うことで、セキュリティパッチの適用や脆弱性対策が迅速に行われ、システムを最新の状態に保つことが可能です。これにより、外部からの攻撃や内部からのセキュリティリスクを軽減し、データ漏洩や不正アクセスのリスクを防ぐことができます。

4. ビジネスの柔軟性と成長のサポート

システム運用保守は、ビジネスの成長に応じてシステムを柔軟に拡張し、変更を加えることをサポートします。新しい機能の追加や業務の変化に伴うシステムの拡張をスムーズに行うためには、安定したシステム運用と適切な保守が必要です。企業が成長する中で、システムがその成長を阻害することなく、逆に促進するためのインフラとして機能することが重要です。

システム運用保守は、単なる技術的なメンテナンス作業に留まらず、企業の成長と安定を支える中核的な要素です。システム障害が企業に与える影響は甚大であり、顧客の信頼を損ねるリスクがあるため、運用保守は事業継続性や競争力の維持、収益性の確保において極めて重要な役割を果たします。適切な運用保守を実施することで、トラブルのリスクを最小限に抑えつつ、企業が目指す成長戦略を実現するための安定した基盤を提供することができます。

システム運用保守の外部委託が多い理由

システム運用保守を外部委託する企業は増加傾向にあり、その背景にはコスト削減、業務効率化、社内リソースの最適化といったニーズが存在します。ITシステムは企業のあらゆる業務プロセスに深く関わっており、その保守と運用を専門的に行うことは技術的にも時間的にも大きな負担となります。この負担を軽減しつつ、より効率的でコスト効果の高い運用を実現するために、多くの企業が外部委託を選択しています。

コスト削減の観点からの外部委託のニーズ

システム運用保守を外部に委託することで、企業は大きなコスト削減を期待することができます。

1. 初期投資やランニングコストの削減

システム運用保守を社内で行う場合、専門スタッフを雇用し、システムの監視や障害対応に必要なツールや設備を整えるために、多額の初期投資が必要です。また、これに伴うランニングコストも継続的に発生します。しかし、外部委託を活用することで、これらのコストを抑えることが可能です。外部の専門業者は、すでに必要なリソースや設備を持っているため、企業はそれらを活用する形でコストの削減を図ることができます。

2. 人件費の削減

システム運用保守を自社内で行う場合、専門知識を持ったITエンジニアを雇用しなければなりません。特に高度な技術が要求されるため、エンジニアの人件費は高くなる傾向があります。また、24時間365日の体制でシステムを監視するためには、シフト制のスタッフやオンコール体制を整える必要があり、これも大きなコスト要因です。外部委託を活用することで、こうした人件費の負担を軽減でき、必要な業務だけを依頼することで効率的にリソースを活用できます。

3. 運用保守のスケールメリットを活用

外部委託先の専門業者は、多数のクライアントを持つことで運用コストのスケールメリットを享受しています。これは、複数の企業のシステム運用保守を統合して管理することで、コストの分散が可能になり、個々の企業にとってはより低コストで高度なサービスを受けることができることを意味します。このようなスケールメリットにより、企業は自社内で運用保守を行うよりも経済的な恩恵を受けることができます。

業務効率化の観点からの外部委託のニーズ

外部委託により、業務効率の向上も期待できます。

1. 専門知識へのアクセス

システム運用保守は高度な専門知識が必要で、技術の進化に伴い、定期的に知識をアップデートする必要があります。外部の専門業者は、最新の技術やベストプラクティスに精通しており、トラブル対応やメンテナンスを迅速かつ効果的に行うことができます。自社でこうした専門知識を常に維持するのは難しく、外部に委託することで最新の技術を活用できるため、業務全体の効率化が図れます。

2. 24時間365日体制での監視と対応

自社で24時間365日の監視体制を整えることは、特に中小企業にとっては非常に困難です。しかし、外部の運用保守業者であれば、この体制を既に整えているため、委託すれば常時システムが監視され、障害発生時には迅速に対応してもらえます。これにより、システムダウンタイムを最小限に抑え、業務に支障をきたすリスクを大幅に軽減することができます。

3. スピーディな問題解決

外部委託先は、さまざまな企業のシステムを扱っているため、システム障害や問題解決の経験が豊富です。このため、障害発生時に迅速に原因を特定し、問題を解決することが可能です。社内でこうした経験豊富な人材を育成するのは時間がかかり、すぐに実行できないため、外部委託は非常に効果的な選択肢となります。

社内リソースの最適化

システム運用保守を外部に委託することで、企業は限られた社内リソースをより重要なコア業務に集中させることができます。

1. コア業務への集中

システム運用保守は、多くの時間と労力を要しますが、企業のコアビジネスとは直接関係がない場合が多いです。例えば、製造業やサービス業にとって、ITシステムの管理は重要であるものの、企業の競争力を高めるためには、製品開発やサービス向上に注力することが不可欠です。システム運用保守を外部に委託することで、社内のITスタッフは戦略的なプロジェクトや業務改革に集中でき、ビジネスの成長を加速させることが可能となります。

2. 人材の育成負担の軽減

システム運用保守に必要な専門知識やスキルを社内で維持するためには、継続的な研修や育成が不可欠です。しかし、技術の進化は速く、すべての新しい技術に対応できるようにすることはコストと時間の面で非常に負担が大きいです。外部委託を活用することで、こうした育成負担を軽減し、必要な技術的サポートを外部から即座に得られるようになります。

3. フレキシビリティの向上

外部委託を活用することで、企業は必要に応じてリソースを柔軟に拡張または縮小することができます。たとえば、システムのアップグレードや大規模なプロジェクトが発生した場合、外部委託先に依頼することで一時的にリソースを増強し、対応が終われば元の規模に戻すことが可能です。このようなフレキシブルな対応は、急激なビジネス変化にも対応でき、業務のスピードと柔軟性を高める効果があります。

システム運用保守の外部委託は、コスト削減や業務効率化、社内リソースの最適化を図るための有効な手段です。特に、IT分野における専門性が要求される運用保守の業務は、外部の専門業者に委託することで、企業は自社のコアビジネスに集中しつつ、システムの安定稼働を維持することができます。外部委託の活用は、ビジネスの柔軟性を高め、成長を支える重要な戦略の一環として、多くの企業にとって不可欠な選択肢となっています。

システム運用保守を外部委託するメリット

システム運用保守を外部委託することには、コスト削減や業務効率化、そしてビジネスの成長においてさまざまなメリットがあります。ここでは、具体的なメリットとして、「システムの安全性強化」「コスト削減の可能性」「業務効率化と品質向上」「コア業務へのリソース集中」の4つに焦点を当てて詳しく解説します。

1. システムの安全性強化

外部委託の最も大きなメリットの一つは、システムの安全性が向上する点です。ITシステムの運用保守には、セキュリティの脅威やシステム障害に対する高度な対策が求められます。外部の専門業者は最新のセキュリティ技術や対策に精通しており、企業のシステムを強固に守ることが可能です。

– 最新技術の導入

サイバー攻撃やシステム障害のリスクは日々増加し、進化しています。外部の専門業者はこれらの脅威に迅速に対応するため、最新の技術を導入し、常にセキュリティ体制を強化しています。自社内でセキュリティ対策をすべて行うのはコストと手間がかかりますが、外部に委託することで、自社では対応しきれない最新の技術を取り入れることが可能です。

– 24時間365日の監視体制

外部業者は、システムの監視を24時間365日行う体制を整えています。これにより、システムの異常やセキュリティ侵害が発生した場合でも、早期に発見し、迅速な対応が可能となります。自社で同様の監視体制を構築するには、人的リソースやコストが大きくかかるため、外部委託による安全性の強化は非常に有効です。

2. コスト削減の可能性

システム運用保守を外部に委託することで、企業は大幅なコスト削減が期待できます。自社でシステムの運用保守を行う場合、専門的な人材の雇用、システムの監視ツールの購入、さらにはトラブル対応にかかる費用など、多くのコストが発生します。外部委託を活用することで、これらのコストを効果的に削減することができます。

– 固定費の削減

自社でシステムを管理するためには、ITエンジニアやシステム管理者などの専門職を常時雇用する必要がありますが、外部委託では必要な時に必要なだけのサービスを利用することができるため、コストを変動費として抑えることができます。これにより、人件費や研修費用など、固定的な支出を大幅に削減できるのです。

– ツールやインフラの維持費削減

システム監視やセキュリティ対策には、高額なツールや設備が必要です。外部委託を行うと、こうしたツールを外部業者が提供するため、自社でツールの購入や保守を行う必要がなく、設備投資の負担が軽減されます。

3. 業務効率化と品質向上

システム運用保守を専門の業者に任せることで、企業は業務効率を大幅に向上させることができます。外部委託先は、さまざまな企業のシステムを運用してきた経験が豊富で、トラブルシューティングやシステム改善のノウハウを持っています。これにより、業務品質の向上も期待できます。

– 専門知識と経験に基づく効率的な運用

外部業者は、運用保守に関する専門的な知識と経験を豊富に持っています。これにより、障害発生時には迅速に問題を解決し、システムを効率的に運用することが可能です。企業内で同じレベルの対応を行うには、多くの時間とリソースが必要となるため、外部委託の方が効率的です。

– 標準化された運用プロセス

外部委託先は、運用保守の標準化されたプロセスを持っており、これに基づいて業務を遂行します。標準化されたプロセスにより、システム運用のばらつきが少なくなり、品質の均一性と向上が期待できます。特に、中小企業やITリソースが限られている企業にとって、こうした高品質の運用が得られることは大きなメリットです。

4. コア業務へのリソース集中

システム運用保守を外部に委託することで、企業は限られたリソースをコア業務に集中させることができます。システム運用保守は、企業の基盤を支える重要な業務ではありますが、直接的に利益を生む業務ではないため、自社の成長戦略にとっては優先度が低くなることもあります。

– 非コア業務の外部化

システム運用保守は企業にとって不可欠な業務ですが、それ自体が収益を生み出すわけではありません。企業が本当に集中すべきは、製品やサービスの開発、マーケティング、営業といったコア業務です。これらの戦略的業務にリソースを集中するためにも、システム運用保守を外部に委託することは有効です。

– リソースの柔軟な活用

外部委託を活用することで、企業はリソースを柔軟に活用できるようになります。例えば、大規模なシステム導入やアップデートが必要な時には、外部業者のサポートを受けて対応を迅速に進めることができます。また、通常業務においてはリソースを削減するなど、必要に応じて最適なリソース配置を行えるため、ビジネスの変化にも迅速に対応可能です。

システム運用保守の外部委託には、多くのメリットが存在します。システムの安全性を強化し、コストを削減しつつ、業務の効率化と品質向上を図ることで、企業は本来のコア業務に集中できるようになります。これにより、ビジネスの成長と安定性が向上し、競争力を高めることが可能です。外部委託を検討する際には、これらのメリットを最大限に活かし、適切なパートナーを選ぶことが重要です。

システム運用保守を外部委託するデメリット

システム運用保守を外部に委託することには多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。これらのデメリットを理解し、適切に対処することが、外部委託の成功に繋がります。主なデメリットとして「社内ノウハウの蓄積不足」と「情報漏洩リスクの懸念」の2点について詳しく解説します。

1. 社内ノウハウの蓄積不足

システム運用保守を外部委託することで、企業内でのノウハウやスキルの蓄積が難しくなる可能性があります。社内でシステムを運用保守していると、システムの内部構造や運用手順についての深い理解が得られますが、外部業者に委託するとその機会が減少します。

– 専門知識の社内蓄積の機会損失

外部業者がシステム運用を担当する場合、社内のITスタッフはシステムに関する専門知識や経験を直接積むことが難しくなります。結果として、システム運用に関する技術的なノウハウやトラブルシューティングのスキルが社内に蓄積されず、社内のITチームのスキルが向上しないという問題が生じます。これにより、将来的に社内での対応力が不足する可能性があります。

– システム依存のリスク

外部業者に依存することで、システム運用に関する深い知識が社内に残らなくなり、将来的に業者との契約が終了した際に対応が難しくなるリスクがあります。特にシステムのトラブルや変更が発生した場合、業者の支援がないと対応が難しくなり、自社内での対応力が不足してしまうことがあります。

2. 情報漏洩リスクの懸念

外部業者にシステム運用保守を委託する際には、情報漏洩のリスクも考慮する必要があります。企業の機密情報やデータが外部の業者によって扱われるため、その管理には注意が必要です。

– データの取り扱いリスク

外部業者が企業のシステムにアクセスすることで、機密情報や個人データなどが漏洩するリスクがあります。特に、外部業者がセキュリティ対策を怠った場合や、悪意のある行為が発生した場合には、企業の重要なデータが漏洩する可能性があります。適切なセキュリティ対策が講じられていない業者に依頼することは、リスクを高める要因となります。

– 契約と管理の不備によるリスク

外部業者との契約や管理が不十分な場合、情報漏洩のリスクが増します。契約書においてデータの取り扱いやセキュリティ対策について明確に規定し、定期的に業者のセキュリティ対策を確認することが重要です。また、業者が提供するサービスに関するレビューや監査を行うことで、リスクを最小限に抑えることが可能です。

システム運用保守を外部委託する際には、社内ノウハウの蓄積不足や情報漏洩リスクといったデメリットを十分に理解し、対策を講じることが重要です。社内での技術力向上を図るためには、外部業者と連携しながらも、社内での教育や訓練の機会を設けることが有効です。また、情報漏洩リスクに対しては、契約時にセキュリティ要件を明確にし、業者のセキュリティ対策を確認することでリスクを管理することができます。外部委託の成功には、これらのデメリットを理解し、適切な対策を講じることが欠かせません。

委託時に注意すべきポイント

システム運用保守の外部委託を成功させるためには、いくつかの重要なポイントに注意を払う必要があります。以下では、委託する業務範囲の明確化、費用や契約期間の確認、情報セキュリティ対策について詳しく説明します。

1. 委託する業務範囲の明確化

委託する業務範囲の明確化は、外部業者とのスムーズな関係を築くために非常に重要です。業務範囲を明確に定義することで、期待するサービス内容や責任の所在がはっきりし、後々のトラブルを防ぐことができます。

– 業務内容の詳細な定義

委託する業務の内容を具体的に定義することが必要です。例えば、ハードウェアの保守、ソフトウェアの保守、システムの監視など、どの業務を外部業者に任せるかを詳細に記述します。また、業務に含まれる具体的なタスクや成果物も明確にしておくと良いでしょう。これにより、業者との認識のズレを防ぎます。

– 業務範囲の追加や変更の対応

委託契約中に業務範囲を追加または変更する可能性がある場合、その対応方法を契約書に盛り込んでおくことが重要です。追加業務の範囲や変更に伴う費用やスケジュールの調整方法についても事前に合意しておくことで、柔軟に対応できる体制を整えることができます。

– 業務の成果基準の設定

業務範囲を明確にする際には、業務の成果基準やパフォーマンス指標も設定しておくと良いです。具体的な目標や品質基準を定めることで、業者の成果を測定し、評価する際の基準が明確になります。

2. 費用や契約期間の確認

外部委託の契約を締結する際には、費用や契約期間についても十分に確認し、理解しておく必要があります。これにより、予算の管理や契約の履行に関する問題を未然に防ぐことができます。

– 費用の明確化と支払い条件

委託業務にかかる費用は、契約前に詳細に確認し、明確にしておくことが重要です。固定費用、変動費用、追加費用など、各種費用の内訳と支払い条件を契約書に明記します。また、費用の見積もりが適正かどうかも確認する必要があります。

– 契約期間の設定と更新

契約期間は、業務の特性や必要なサポートの内容に応じて設定します。契約期間の開始日や終了日を明確にし、契約終了前に更新や再契約の手続きを検討することが必要です。また、契約の自動更新や解約条件についても契約書に記載しておくと良いでしょう。

– 契約の履行状況のチェック

契約期間中は、業者のサービス提供状況を定期的にチェックし、契約通りに履行されているか確認します。これにより、予期しない費用や契約違反を防ぎます。

3. 情報セキュリティ対策

情報セキュリティ対策は、外部委託において最も重要なポイントの一つです。機密情報やデータが外部業者にアクセスされるため、適切なセキュリティ対策を講じることが必要です。

– データ保護の要件の明確化

契約前に、外部業者に求めるデータ保護の要件やセキュリティポリシーを明確にします。具体的には、データの暗号化、アクセス制御、バックアップ、リカバリー手順などが含まれます。業者がこれらの要件を満たしているか確認することが重要です。

– 情報漏洩対策

情報漏洩のリスクを最小限に抑えるため、外部業者との契約に情報漏洩対策に関する条項を盛り込みます。具体的には、情報の取り扱い方法、セキュリティ違反時の対応策、機密保持契約(NDA)などが考えられます。

– 定期的なセキュリティレビューと監査

外部業者が提供するサービスのセキュリティ対策を定期的にレビューし、監査することも重要です。業者のセキュリティ体制や取り組みが適切かどうかを確認し、必要に応じて改善要求を行います。

– 従業員教育とセキュリティ意識の向上

外部業者がシステムにアクセスする際には、業者の従業員にもセキュリティ教育を行うことが重要です。従業員のセキュリティ意識が高いほど、情報漏洩や不正アクセスのリスクを減らすことができます。

システム運用保守の外部委託を成功させるためには、業務範囲の明確化、費用や契約期間の確認、情報セキュリティ対策の3つのポイントに注意を払うことが重要です。これらのポイントをしっかりと確認し、適切な契約と管理を行うことで、外部委託の効果を最大限に引き出し、システムの安定性と安全性を維持することができます。

システム運用保守の委託先選びの重要性

システム運用保守の外部委託において、委託先の選定は非常に重要なプロセスです。適切な委託先を選ぶことが、システムの安定運用や業務の継続性に大きな影響を与えるため、慎重な選定が求められます。以下では、委託先選びがシステムの安定運用に与える影響について詳しく説明します。

1. システムの安定性と信頼性の向上

適切な委託先を選ぶことで、システムの安定性と信頼性が向上します。委託先の選定には、以下の要素が重要です。

– 技術力と専門性

委託先が持つ技術力や専門性は、システムの安定運用に直接的な影響を与えます。高度な技術力を持つ業者は、システムのトラブルシューティングや性能最適化を迅速に行うことができ、システムのダウンタイムを最小限に抑えることができます。また、専門的な知識を持つ業者は、業界のベストプラクティスに基づいた運用保守を実施することができます。

– 経験と実績

委託先の過去の経験や実績も、システム運用の安定性に影響を与えます。業界での豊富な経験を持つ業者は、様々なトラブルや課題に対処してきた実績があり、効果的な対応策を持っています。過去の成功事例や顧客からの評価を確認することで、業者の信頼性を評価することができます。

– サポート体制と対応速度

システムのトラブルや障害に対して、迅速かつ効果的なサポートを提供できる業者を選ぶことが重要です。サポート体制が整っている業者は、問題発生時に迅速に対応し、システムの安定運用を維持することができます。24時間対応や緊急対応の体制が整っているかも確認しておくと良いでしょう。

2. コスト管理と予算の最適化

適切な委託先を選ぶことで、コスト管理や予算の最適化が可能になります。コストに関連する要素には、以下の点が含まれます。

– 費用対効果の向上

委託先の選定は、コストと品質のバランスを取ることが重要です。安価な業者が必ずしも高品質なサービスを提供するわけではなく、高品質なサービスが必ずしも高額であるわけでもありません。費用対効果を評価し、適正価格で高品質なサービスを提供する業者を選ぶことが、予算の最適化に繋がります。

– 予算管理の透明性

委託先との契約内容が明確で、費用の内訳や支払い条件が透明であることも重要です。コストが予算内に収まるようにするためには、契約書に費用の詳細を記載し、予算の範囲内で運用保守が行われるように管理することが必要です。

– 長期的なコスト削減

適切な委託先を選ぶことで、長期的にコスト削減が実現できます。高品質なサービスを提供する業者は、システムの安定性を高めることで、トラブルや障害の発生を減少させ、修理やメンテナンスにかかるコストを削減することができます。また、業者との契約が長期的に有利である場合、コストの削減やリソースの最適化が期待できます。

3. 業務の継続性とリスク管理

委託先の選定は、業務の継続性やリスク管理にも重要な影響を与えます。以下の点に注意することが求められます。

– 業務継続計画(BCP)の整備

委託先が業務継続計画(BCP)を整備しているか確認することが重要です。BCPが整備されている業者は、予期しない事態や障害が発生した場合にも、迅速に業務を再開できる体制を整えています。業務継続性を確保するためには、業者のBCPの内容や対応策を確認しておくことが必要です。

– リスク評価と管理体制

委託先がリスク評価と管理体制を持っているかも確認することが重要です。リスク評価に基づいた適切な対策を講じる業者は、システムの運用リスクを最小限に抑えることができます。また、リスク管理のポリシーや手順が明確である業者を選ぶことで、リスクへの対応が効果的になります。

システム運用保守の委託先選びは、システムの安定運用や業務の継続性に大きな影響を与える重要なプロセスです。技術力や専門性、経験、サポート体制、コスト管理、業務継続計画など、多くの要素を総合的に評価し、最適な委託先を選ぶことが、システムの安定性を高め、業務のリスクを管理するために不可欠です。慎重な選定と管理を通じて、システムの運用保守を効果的に実施し、ビジネスの成長を支えることができます。

システム運用保守の委託先候補

システム運用保守の外部委託には、さまざまな委託先が考えられます。それぞれの委託先には独自の特徴と利点があり、選択肢として検討する際には、各候補の特徴を理解することが重要です。以下では、システム開発会社、マネージド・サービスプロバイダ(MSP)、フリーランスの特徴と選び方について詳しく説明します。

1. システム開発会社

特徴:

– 総合的なサービス

システム開発会社は、システムの設計、開発、運用、保守まで幅広いサービスを提供します。これにより、システム全体を一貫して管理することが可能です。

– 技術力と経験

開発会社は、プロジェクトの立ち上げから運用保守までの幅広い経験を持つことが多く、複雑なシステムや特定のニーズに対応するための高度な技術力を提供できます。

– サポート体制の整備

多くのシステム開発会社は、24時間対応のサポート体制や専任のサポートチームを備えており、迅速かつ確実な対応が期待できます。

選び方:

– 実績とレビュー

これまでの実績やクライアントのレビューを確認し、信頼性や対応力を評価します。過去の成功事例や業界での評判が参考になります。

– 技術力の確認

システム開発会社の技術力や専門性を確認します。具体的な技術スタックやプロジェクトでの経験を調べることで、必要なスキルや知識を持っているかを確認します。

– 契約内容の確認

提供されるサービスの範囲や契約条件を詳細に確認し、自社のニーズに合致するかを評価します。

2. マネージド・サービスプロバイダ(MSP)

特徴:

– 専任の運用保守

MSPは、システムの運用と保守を専門に行うサービスプロバイダです。定期的なメンテナンス、監視、障害対応など、運用保守に特化したサービスを提供します。

– スケーラビリティと柔軟性

MSPは、ビジネスの成長や変化に応じたスケーラブルなサービスを提供することができ、必要に応じてサービスの規模や内容を調整することが可能です。

– プロアクティブな管理

MSPは、システムの監視やトラブルシューティングをプロアクティブに行い、問題が発生する前に対策を講じることが多いです。

選び方:

– サービスレベルアグリーメント(SLA)の確認

提供されるサービスのレベルや対応時間、サポートの詳細を記載したSLAを確認し、自社の要件に合致するかを評価します。

– 対応力とプロアクティブな管理

MSPが提供するサポート体制やプロアクティブな管理の内容を確認し、システムの安定性を確保できるかを評価します。

– コストと契約条件

MSPの料金体系や契約条件を確認し、予算に合ったプランや契約内容であるかを評価します。

3. フリーランス

特徴:

– 柔軟な対応

フリーランスは、個別のニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。特定のスキルや知識を持つフリーランスが、専門的な業務を提供することができます。

– コスト効果

フリーランスは、一般的に大手企業やMSPよりもコストが抑えられる場合が多いです。予算に応じたサービスを提供することが可能です。

– 専門的なスキル

特定の技術や分野に特化したスキルを持つフリーランスが多く、専門的な業務や特定のプロジェクトに適したサービスを提供できます。

選び方:

– スキルと経験の確認

フリーランスのスキルや経験を確認し、自社のシステムに対応できる能力があるかを評価します。具体的なプロジェクト実績や過去の顧客からのフィードバックを確認します。

– 契約内容と費用の確認

提供されるサービスの範囲や契約条件、費用について明確にすることが重要です。フリーランスとの契約は、詳細な合意書を作成し、サービス内容や対応範囲を明記しておくと良いでしょう。

– 信頼性と対応の速さ

フリーランスの信頼性や対応の速さを確認し、システムの運用や保守に関して迅速かつ信頼できる対応ができるかを評価します。

システム運用保守の委託先選びは、システムの安定性や業務の効率化に大きな影響を与えます。システム開発会社、マネージド・サービスプロバイダ(MSP)、フリーランスのそれぞれの特徴と利点を理解し、自社のニーズや予算に最適な委託先を選ぶことが重要です。各候補の特徴を把握し、慎重に選定することで、システムの安定運用と業務の継続性を確保することができます。

まとめ

システム運用保守は、企業にとってシステムの安定稼働とトラブル発生時の迅速な対応を実現するために欠かせない業務です。運用は日々のメンテナンスを通じてシステムの停止を防ぎ、保守は障害発生時の修理や問題解決を担います。これらは、事業の成長と安定を支える重要な要素であり、特にデジタル化が進む現代においては、運用保守の質が企業の競争力に直結します。

また、システム運用保守を外部に委託することにより、コスト削減や業務効率化が期待でき、自社リソースをコア業務に集中させることができるようになります。外部委託にはデメリットも存在しますが、信頼できる委託先を選び、業務範囲や契約内容を明確にすることで、リスクを最小限に抑えることができます。

適切な運用保守の実施は、システムの安定稼働を維持し、企業の成長に貢献するための不可欠な要素です。企業は、システム運用保守の重要性を理解し、自社のニーズに合った運用方法や委託先を選定することで、将来にわたって安定した事業運営を支える基盤を築くことができるでしょう。