Webアプリケーション構成図とは?基礎から作成ポイント・作成ステップまで解説

Webアプリケーションの開発において、企画初期の段階で必要になるのが「構成図(アーキテクチャ図)」です。

構成図とは、アプリケーションを構成する各要素(フロントエンド、バックエンド、サーバー、データベースなど)の関係性を図解したもので、エンジニア・デザイナー・ビジネスサイドとの共通認識を持つための重要な資料です。

構成図があれば、必要な技術要素の洗い出し、工数・コスト試算、セキュリティ設計、スケーラビリティの検討まで、プロジェクト全体の見通しを立てることができます。

本記事では、Webアプリケーションの基礎知識や構成パターン、作成のポイントなどについて解説します。

目次

Webアプリケーション構成図とは?

Webアプリケーション構成図の定義

Webアプリケーション構成図とは、アプリケーションを構成する要素が、どのように連携して動いているのかを視覚的に表現した「システムの設計図」です。

例えば、構成図には以下のような要素が含まれます。

- ユーザー(クライアント)側の操作環境(Webブラウザ・モバイルアプリなど)

- サーバー環境(APIサーバー、アプリケーションサーバー、静的ファイルホスティングなど)

- データベース(RDB・NoSQL)

- 外部サービスとの連携(決済、メール配信、認証など)

構成図は「システム構成図」や「インフラ構成図」とも呼ばれ、これらの要素の関係性が一つの図にまとめられています。

この「設計図」があることで、開発する機能がシステム全体のどの部分にあたるのか、一目でわかるようになります。

UX起点での全体設計として考えると、「ユーザー → データの流れ → 処理 → 出力」のような一連の構造可視化が重要です。

Webアプリケーション構成図が果たす役割

構成図は、システムの構造を示すだけでなく、プロジェクトを円滑に進めるための重要な役割を担っています。

構成図の主な役割は以下の通りです。

- チーム内外の認識共有

- 開発範囲の明確化

- スケーラブルな設計基盤の策定

- セキュリティや保守観点での事前チェック

構成図を作成することで「どの範囲を開発するのか」「将来的な拡張性は考慮されているか」「セキュリティ上の問題はないか」など、全員が同じイメージを持って進めることができます。

まさに、アプリケーション開発の羅針盤のような存在なのです。

Webアプリケーション構成図の主な構成パターン4選

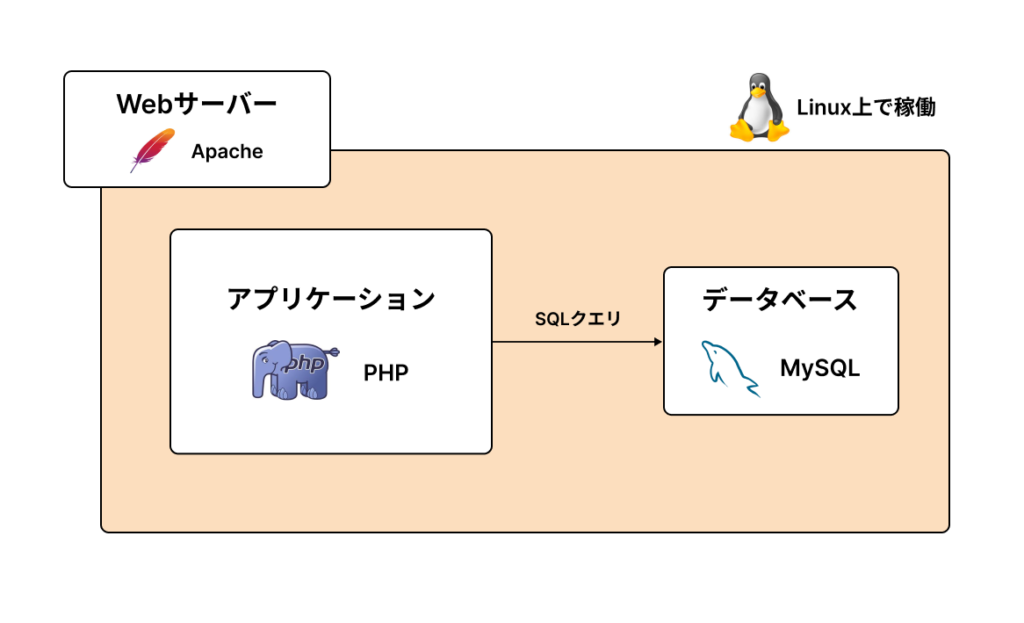

①シンプルなLAMP構成

LAMP(ランプ)構成とは、Linux、Apache、MySQL、PHPという4つのオープンソースソフトウェアの頭文字を取って呼ばれる、よく利用されるシンプルな構成です。

構成:Linux + Apache + MySQL + PHP

- オンプレミスやレンタルサーバーでよく使われる

- 開発〜運用までシンプルに完結する

- 中小企業の社内ツールや小規模サービスで採用されやすい

メリット

- コストが低い

- 構築が簡単で、技術者が多い

デメリット

- 水平スケーリングが難しい

- SPAやリアルタイム処理に不向き

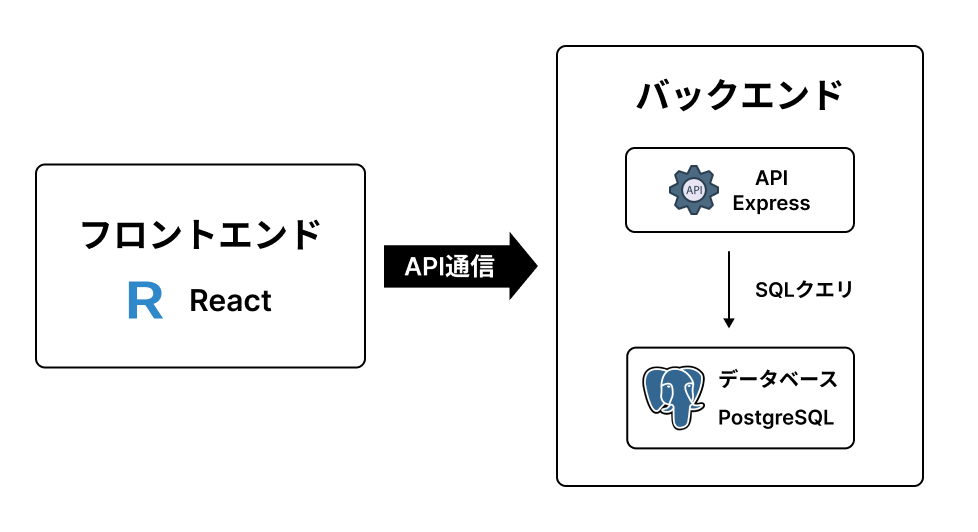

②フロントエンド分離型(SPA+API)

フロントエンド分離型とは、ユーザーの目に触れる画面(フロントエンド)と、裏側でデータを処理する部分(バックエンド)をはっきりと分割する構成です。

構成例:React + Express(API) + PostgreSQL

- ユーザーインターフェースをSPA(Single Page Application)で構築

- フロントとバックをAPI経由で分離

- スマホアプリとも共通APIで接続可能

ユースケース

- SaaS、BtoCのログイン型サービス

- モバイルアプリとWebを両方運用するプロジェクト

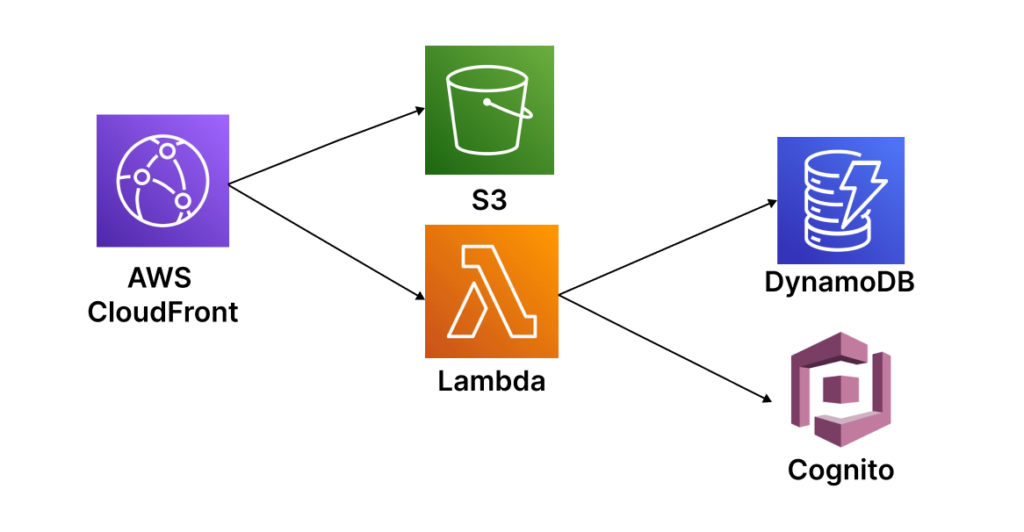

③クラウドネイティブ構成

クラウドネイティブ構成とは、AWSやGCP、Azureなどのクラウドプラットフォームが提供するサービスを組み合わせて構築する構成です。

構成例:AWS CloudFront + S3 + Lambda + DynamoDB + Cognito

- サーバーレス構成で、保守・運用負荷を最小化

- クラウドサービスを活用し、柔軟なスケーリングに対応

- 初期開発コストを抑えつつ、将来的な拡張にも強い

よくある用途

- スタートアップのスモールスタート

- トラフィックが季節で大きく変動するサービス

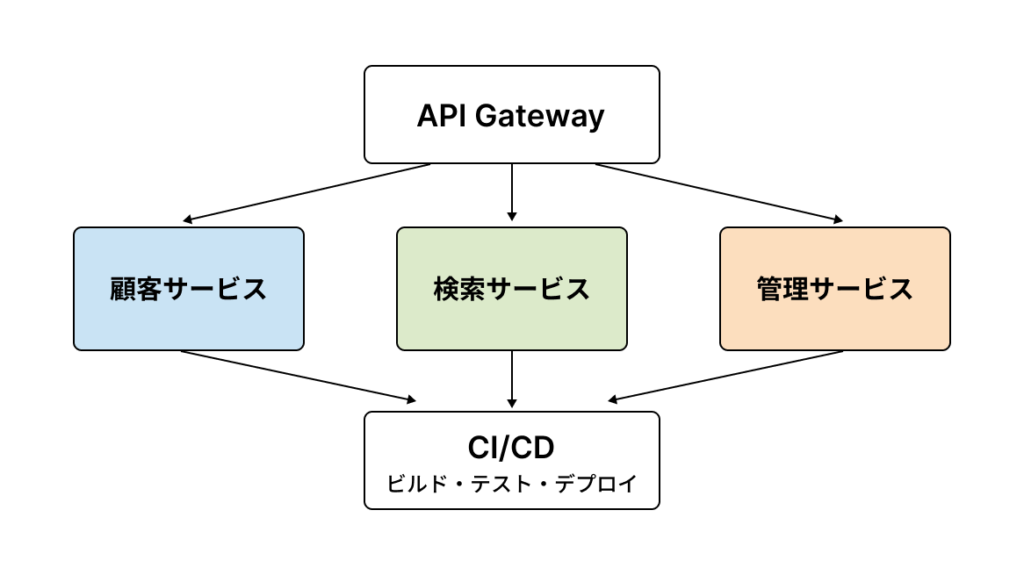

④マイクロサービス構成

マイクロサービス構成とは、機能ごとに独立したサービスを連携させて構成する考え方です。

構成:機能単位で独立したサービス群 + API Gateway + CI/CD

メリット

- チームや部署ごとに独立開発が可能

- 複数言語やフレームワークの併用も可能

デメリット

- 運用管理が複雑になる

- 全体最適を意識しないと破綻しやすい

【図解つき】Webアプリケーション構成図の種類と作成ポイント

Webアプリケーション構成図は、開発の全体像を開発メンバー内外で共有するために欠かせない資料です。

ここでは、構成図の主な種類や作成する際のポイントについて解説します。

① レイヤー構成図

レイヤー構成図は、システムの機能を役割ごとに「層(レイヤー)」で表現した図です。

目的:機能や責任範囲の分離を視覚化する

構成要素を「レイヤー(層)」に分けて示すことで、役割分担と責任範囲が明確になります。

活用シーン

- UI/UXデザイナーとエンジニアの協業

- 非エンジニアとの共通理解づくり

レイヤー構成図は、非エンジニアも交えてシステムの全体像を大まかに把握したい場合に特に有効です。

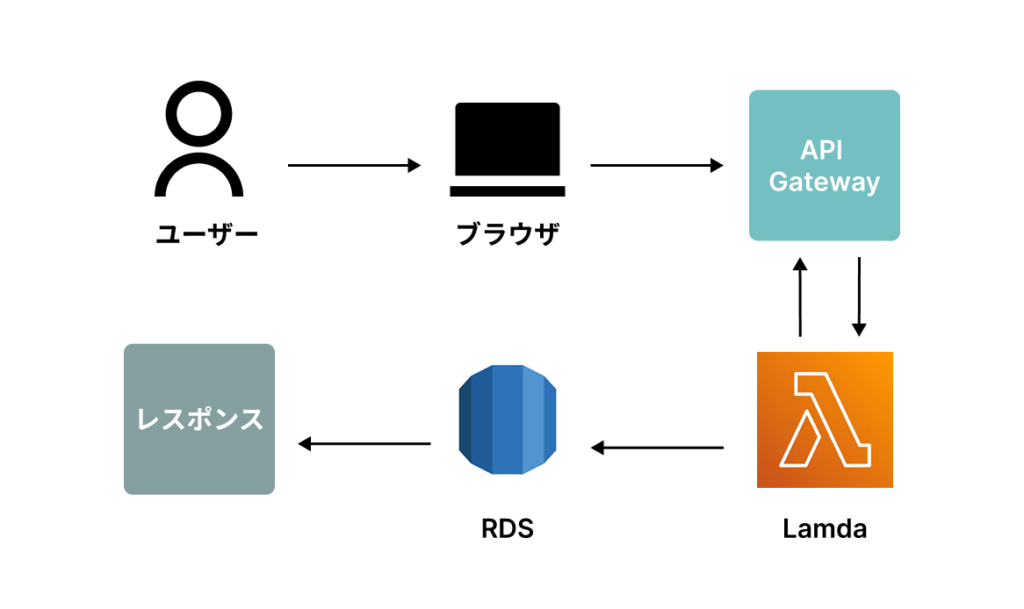

② ネットワーク構成図

ネットワーク構成図は、データがアプリケーション内をどの順番で通過してユーザーに届けるかの、リクエストとレスポンスを示した図です。

目的:システム間の通信の流れを把握する

ユーザーの操作から始まり、各サービスを経由して処理結果が返る一連の通信フローを図解します。

活用シーン

- フロントとバックの接続確認

- セキュリティ設計やパフォーマンス設計時の参考

ネットワーク構成図は、システムのどこにボトルネックがあるかを探ったり、セキュリティを考えたりする上で重要です。

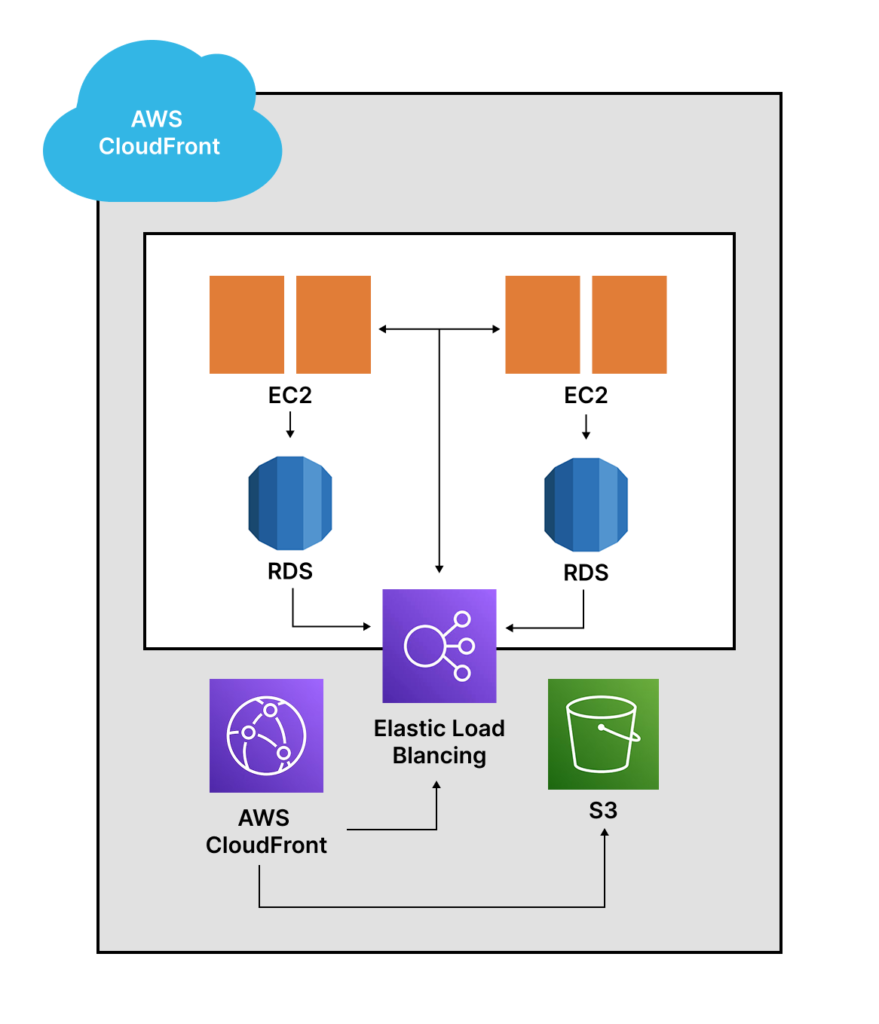

③ インフラ構成図

インフラ構成図は、アプリケーションが実際に動作しているサーバーやデータベース、ネットワーク機器といった「インフラ」の配置を示す図です。

目的:デプロイや運用の全体像を俯瞰する

クラウド(AWS/GCP/Azureなど)の各サービスをどのように構成しているかを明確にします。

構成例

- CloudFront(CDN)

- S3(静的ファイル)

- API Gateway

- Lambda

- DynamoDB

- Cognito(認証)

活用シーン

- インフラ設計時の設計レビュー

- コスト試算や負荷対策

Webアプリケーション構成図を作成する3ステップ

構成図を作成する際は、以下のような手順で進めると良いでしょう。

- ユーザー視点・ユースケースを明確にする

- 要素の粒度は「抽象度のバランス」を意識する

- デザインより「わかりやすさ」を重視する

それぞれ詳しく解説します。

①ユーザー視点・ユースケースを明確にする

構成図を描く前に、「誰が」「何の目的で」「どのように使うのか」を明確にすることが第一歩です。

例:会員制レッスン予約アプリ

- 会員がログインし、カレンダーで予約

- 管理者が予約状況を管理画面で確認

- LINE通知で予約リマインダを送信

このように機能ごとにユースケースを言語化しておくと、構成図の精度が上がります。

②要素の粒度は「抽象度のバランス」を意識する

構成図に含める要素の詳細度(粒度)にはバランスが必要です。細かすぎると読みづらく、大雑把すぎると伝わりません。

| 粒度 | 含める要素の例 |

| 高 | フロント、API、DBなど |

| 中 | 認証、通知、外部APIなど |

| 低 | DBの具体的テーブルや画面ごとの処理など(構成図では省略可) |

まずは、WebサーバーやAPサーバー、DBサーバーなどの大きなコンポーネントを描き、必要に応じて認証サービスや外部APIといった要素を加えていくなど、誰に何を伝えたいかにあわせてバランスを取りましょう。

③デザインより「わかりやすさ」を重視する

構成図を作成する際は、美しさよりも、誰が見ても理解できる「読みやすさ」「更新しやすさ」が最も重要です。

例えば、以下の点を意識すれば、格段に見やすい図になります。

- 流れや矢印の方向を統一する(例:左→右 or 上→下)

- 各要素に役割名を記載する(例:ユーザー画面、管理画面、認証APIなど)

- 色使いは2〜3色に抑える

- ファイル名・バージョン管理を明記する(例:system_diagram_v1.2.png)

これらの点に注意して、誰が見ても同じ解釈ができる図を作成しましょう。

構成図作成のよくある誤解と注意点

誤解①構成図はエンジニアだけのもの?

非エンジニアこそ構成図を見てプロジェクト全体を把握するべきです。特にプロダクトオーナーやPM、デザイナーが構成図を理解していると、要件の抜け漏れや無駄な開発を防げます。

誤解②構成図は最初に作ったら終わり

Webアプリケーションは、機能追加や仕様変更で日々進化していきます。構成図も定期的な見直し・更新が必要です。

誤解③構成図はおしゃれに描く必要がある

デザインの美しさにこだわる必要は全くありません。重要なのは、要素や関係性が明確で、誰が見ても一意に解釈できることです。

よくある失敗例とその回避策

構成図を作成する上で陥りがちな失敗と、それを避けるための対策を知っておきましょう。

| 失敗例 | 回避策 |

| 作成者だけが内容を理解している | 非エンジニアにもレビューしてもらう |

| 要素の配置や矢印がバラバラ | レイアウトを一定方向に統一 |

| 外部サービスの記載漏れ | 決済・通知・分析ツールなども含める |

| 古い図が使われ続ける | NotionやFigmaで最新版を共有・管理 |

構成図は「正しく作る」こと以上に、「誰でも見てわかる」ことが重要です。プロジェクトの成功を支える設計図として、丁寧に、そして継続的に見直していくことが大切です。

Enlytでは仕様の作成から開発まで一貫サポート

Enlytでは、Webアプリケーション開発において、お客様との対話を通じて最適な構成をご提案するところからご支援しています。

- ヒアリング・要件整理

- UIUX設計と同時にワイヤーフレーム作成

- 要件定義で開発に必要な機能の整理

- 段階開発可能なスコープ調整(スモールスタート)

- 工数・コスト提案

よくある相談

- やりたいことが多くて何から始めればいいか分からない

- リリースに必要な「最小構成」が見えない

- 仕様がないため開発会社とのやりとりが不明瞭

こうした課題に対して、「仕様の作成とUI設計でプロジェクトの輪郭を可視化する」というアプローチで、スモールスタートの開発戦略を提案します。

まとめ|構成図があるから、プロダクトがブレない

本記事では、Webアプリケーションの基礎知識や構成パターン、作成のポイントなどについて解説しました。

Webアプリケーション構成図は、単なる技術的な資料ではありません。

開発チーム全員が同じゴールを目指すための「設計図」であり、プロダクト開発の成功を支える土台です。

誰が見てもわかりやすい構成図を描くことで、開発リスクの回避・無駄な機能の排除・必要な技術の選定がスムーズになります。

Enlytでは、構成図・UI/UX・アジャイル開発を武器に「プロダクトの実現性と事業の成長性」の両方を考慮した開発支援を行っています。

「まずは構成図の壁打ちから始めたい」という方も、お気軽にご相談ください。